【2025年最新】楽天市場・Yahoo!ショッピングで売れる商品ページの作り方

こんにちは、株式会社インクワイアリー代表の後藤です。

楽天市場やYahoo!ショッピングで商品を販売している事業者の方から、「商品ページを改善したい」という相談をよく受けます。

実は、商品ページには明確なスタンダードな構成の法則があります。

この記事では、私たちが500件以上のランディングページ制作実績から考えた、モール型ECで成果を出すための商品ページ制作ノウハウを公開します。

なぜ楽天やYahoo!の商品ページは長いのか?

楽天市場の商品ページを見ると、スクロールしてもスクロールしても終わらない長いページに驚いた経験はありませんか?実はこれはよく見られるケースです。

ランディングページという言葉は通常、広告や検索での着地先のページを指すことが多いのですが、モール型ECでは商品ページそのものがランディングページ(LP)として機能しています。広告やオーガニック検索から流入したユーザーが最初に見るのも、購入を決断するのも、全てこの1ページの中で完結します。

だからこそ、商品の魅力を余すことなく伝え、ユーザーの不安を一つずつ解消していく必要があります。

自社ECサイトであれば複数ページで情報や見せ方を分散できますが、モールでは商品ページ単体で勝負するしかありません。

この制約が、結果的に「長くて情報量の多いページ」を生み出しているのです。

商品ページ制作で絶対に忘れてはいけないこと

どれだけ美しいデザインを作っても、どれだけ商品の魅力を語っても、最終的にユーザーが「購入する」という行動を取らなければ意味がありません。

これは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、実際には多くの事業者がこの原則を忘れています。

商品スペックの羅列だけで終わっていたり、自己満足なデザインに走っていたり、ユーザー目線が欠けているページをよく見かけます。

商品ページ制作の唯一のゴールは「購入してもらうこと」です。

この記事で紹介する全ての要素は、このゴールに向かって設計されています。

【第1エリア】ファーストビュー

ユーザーのスクロールスピードは、私たちの想像を遥かに超えています。

特にスマートフォンでの閲覧では、指を動かすだけで一瞬で画面が切り替わります。

ファーストビューでユーザーの心を掴めなければ、どれだけ素晴らしい内容をその下に用意していても読まれることはありません。

ここで必要なのは、「この商品は自分のための商品だ」と瞬時に感じてもらうことです。

そのために重要なのがキャッチコピーです。

ただ商品名を書くだけでは不十分で、その商品がユーザーにもたらすメリットを端的に表現する必要があります。

商品の特徴を伝えるだけでなく、それが「誰のための商品で、どんな効果があるのか」が一目で分かる言葉を選ぶことが重要です。

楽天ランキング1位などの実績があれば、それも同時に見せることで信頼感を高めます。

ビジュアルも同様に重要です。商品単体の写真だけでなく、実際に使用しているシーンや、商品を使った結果得られる未来のイメージを見せることで、ユーザーは「自分もこうなりたい」と感じます。

食品であれば重量や産地、アパレルであればカラー展開やサイズ展開など、購入判断に必要な基本情報もデザインの見せ方でこのエリアで提示します。

ユーザーが下にスクロールする前に、「この商品は何なのか」をおおよそ理解してもらうことが、このエリアの役割です。

【第2エリア】悩み

ファーストビューで興味を持ってもらったら、次はユーザーの心に深く入り込む必要があります。

そのための要素が「悩みの言語化」です。

人は自分の悩みを正確に言葉にできないことが多いものです。

なんとなくモヤモヤしている、なんとなく不満がある、でもそれが何なのか明確に分かっていない。

そんなユーザーの心の中にある言葉にならない悩みを、先回りして言語化します。

化粧品であれば、「冬になると肌がカサカサする」「鏡を見るたびにシミが気になる」といった具体的なシーンを想像させます。

健康食品なら、「毎朝起きるのが辛い」「健康診断の数値が気になり始めた」といった、ターゲットに沿った悩みに触れます。

ギフト商品の場合は、「毎年同じものを贈っていて申し訳ない」「相手に喜んでもらえるか不安」という、贈り物特有の悩みを提示します。

ここで大切なのは、ただ悩みを並べるだけでなく、その悩みの原因にも触れることです。

「なぜその悩みが生まれるのか」を説明することで、ユーザーは「そうそう、そうなんだよ」と納得し、次に続く解決策への期待が高まります。

【第3エリア】結果

悩みに共感してもらったら、次は「この商品を使えば、あなたの悩みはこう解決します」と明確に提示します。

ここで重要なのは、抽象的な表現ではなく、直感的に分かりやすい結果を見せます。

最も効果的なのがビフォーアフターの比較です。

化粧品であれば使用前と使用後の肌の写真、ダイエット食品であれば体重や体型の変化、家具であれば部屋の印象の変化など、視覚的に「変化」を見せることで、商品の価値が一気に伝わります。

数値で表現できるものは積極的に数値化しましょう。

「肌の水分量が〇〇%アップ」「平均マイナス〇〇kg」「収納力が従来品の〇〇倍」といった具体的な数字は、説得力を飛躍的に高めます。

ただし、機能的なメリットだけでなく、感情的なベネフィットも同時に伝えることが重要です。「毎朝鏡を見るのが楽しくなる」「自信を持って人前に出られる」「家族からの評価が変わる」といった、商品を使った先にある感情の変化を描写することで、ユーザーはより強く「欲しい」と感じるようになります。

【第4エリア】証拠

どれだけ魅力的な結果を提示しても、ユーザーの心の中には「でも本当かな?」という疑念が残ります。

この疑念を解消するのが、このエリアの役割です。

効果的なのは客観的なデータです。

第三者機関による検査結果、大学との共同研究データ、臨床試験の数値など、科学的な根拠を示すことで、前のエリアで提示した結果に信頼性が生まれます。

専門家の推薦も強力な武器になります。「皮膚科医の○○先生が推奨」「栄養士の○○さんが監修」といった権威ある人物からのお墨付きは、ユーザーの不安を大きく軽減します。

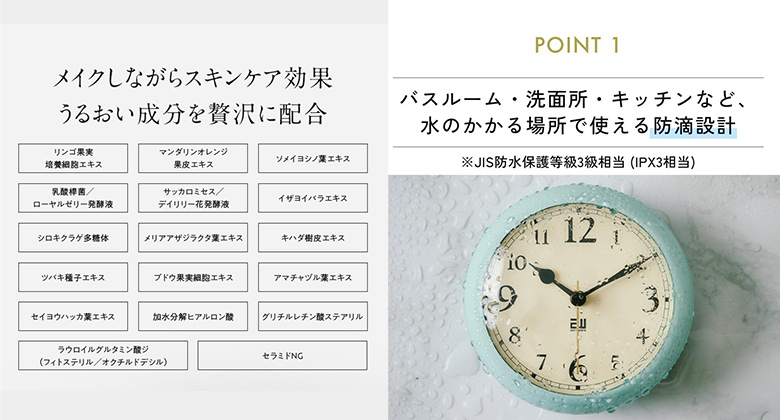

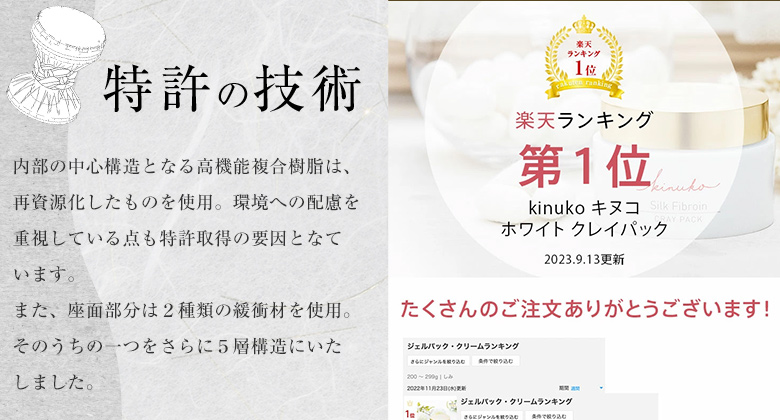

特許取得や公的機関の認証マークも有効です。「特許取得済み」「厚生労働省認可」「有機JAS認証」といった情報は、それだけで商品の信頼性を高めます。

成分についても、ただ列挙するのではなく、その成分が科学的にどういう作用をもたらすのかを説明することで、納得感が生まれます。

「このエキスには○○という成分が含まれており、研究により△△の効果が確認されています」といったイメージです。

【第5エリア】信頼

人は不確実な状況や不安が大きいとき、他の人の行動を参考にします。

楽天市場やYahoo!ショッピングでは、王道なのがランキング実績が最も分かりやすい社会的証明になります。

「楽天市場 週間ランキング1位獲得」「グルメ大賞受賞」といった実績は、「多くの人がこの商品を選んでいる」という事実を端的に伝えます。

レビュー数と評価も同様です。「累計レビュー20,000件突破」「総合評価4.8」という数字は、それだけで商品の人気と品質を物語ります。

レビュー数が多ければ多いほど、ユーザーは「これだけ多くの人が買っているなら安心だ」と感じます。

メディア掲載実績も効果的です。「テレビ番組『○○』で紹介されました」「人気雑誌『○○』2月号掲載」といった情報は、メディアという第三者のフィルターを通過した商品であることを示し、信頼性を高めます。

実際のお客様の声やインタビューも、リアルな使用感を伝える上で重要です。

それに添えて、実際の画像や内容をここでも示せると、さらに信頼性が強まります。

【第6エリア】ストーリー

ここまでのエリアで論理的な説得は完了していますが、さらに一押しとして感情に訴えかけるのが、商品開発のストーリーです。

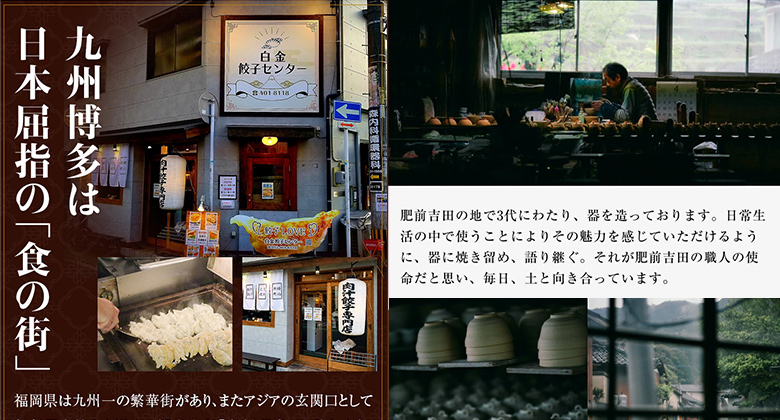

商品が生まれるまでには、必ず誰かの想いや苦労があります。

開発者が何度も試作を重ねた話、原材料の生産者が丹精込めて育てた話、伝統的な製法を守り続けている職人の話。

こうしたストーリーを知ることで、ユーザーは商品に対する見方が変わります。

単なる消費ではなく、「この商品を買うことで、この人たちを応援できる」という感覚が生まれるのです。

特に最近は、商品の背景にあるストーリーを重視する消費者が増えています。

効果的なストーリーには、必ず「乗り越えた困難」があります。

「何度も失敗を重ねた」「諦めかけたこともあった」「でも諦めなかった」というストーリーは、人の心を動かします。

さらにビジュアルも重要です。

作業風景の写真、工場内の様子、生産者の笑顔。こうした写真があることで、ストーリーにリアリティが生まれ、ユーザーは商品の向こう側にいる人々を感じることができます。

近年クラウドファンディングが定番化している背景にも、こうしたストーリー性が重視されていることが影響しています。

【第7エリア】使用方法・商品説明

ここまで読み進めたユーザーは、すでに購入に対して前向きです。

しかし最後に残る不安が「使い方が分からない」「自分にちゃんと使えるだろうか」というものです。

この不安を解消するために、商品ジャンルに応じた具体的な情報を提供します。

コスメであれば使用方法やスキンケアの手順、食品であれば美味しい食べ方や保存方法、アパレルであれば素材の特徴や機能性の説明といった、購入後に必要となる実用的な情報をここで伝えます。

文章だけでなく、実際に使用している写真や、工程を示したイラストがあると理解しやすくなります。

特に初めて使う人でも迷わないよう、ステップを明確にすることが大切です。「まず○○を準備します」「次に△△を行います」「最後に□□で仕上げます」といった具合に、順序立てて説明することで、ユーザーは「これなら自分にもできそう」と感じます。

購入ボタンとラストプッシュ

長いページを全て読んだユーザーは、購入する準備ができています。

しかし、ここで購入ボタンが見つからなかったり、最後の情報が不足していたりすると、せっかくの機会を逃してしまいます。

購入ボタンは、要所要所に配置することが重要です。

ファーストビューの直後、信頼エリアの後、そしてページの最後。ユーザーが「買いたい」と思った瞬間に、すぐ購入できる導線を用意しておくのです。

商品のバリエーションについても、このエリアで詳しく紹介します。

色や柄の展開、サイズの選択肢、セット内容の違いなど、ユーザーが自分に合ったものを選べるよう、視覚的に分かりやすく提示します。

様々な角度から撮影した商品写真、サイズチャート、成分表や原材料の詳細など、購入前に確認したい細かい情報も、このエリアでしっかりと提供します。

これらは商品パッケージの裏面に書かれているような情報ですが、ECでは見ることができないため、ページ内で補う必要があります。

今回の記事のまとめ

ここまで紹介してきた8つの要素を振り返ってみてください。

これらは全て、実店舗で優秀な販売員がお客様に対して行っていることと同じです。

お客様を笑顔で迎え、悩みをヒアリングし、商品の良さを伝え、使い方を説明し、最後に背中を押す。

この一連の接客を、商品ページというたった1枚のページで再現しているのです。対面であれば表情を見ながら説明できますが、ECサイトではそれができません。

だからこそ、お客様が抱くであろう疑問や不安を先回りして解消し、まるで目の前で丁寧に説明しているかのような商品ページを作る必要があります。

商品ページは、あなたに代わって24時間365日、お客様一人ひとりに丁寧に商品を説明し続ける営業マンなのです。

そして物が溢れる現代において、商品そのものの差別化だけで勝負するのは困難です。似たような商品が無数に存在する中で選ばれるために必要なのは「見せ方」の差別化です。

ECを取り巻く環境も急速に変化しています。楽天市場では2025年末でPC版のトップページが廃止され、テンプレート化されます。ショップ独自のトップページでブランディングする時代は終わり、商品ページそのものが勝負の場になるのです。検索やSNSから直接商品ページに飛んでくるユーザーが大半を占める今、サムネイル画像で興味を引き、商品ページで購入まで完結させるシンプルな導線が重要になります。

同じ商品でも、見せ方次第で価値は大きく変わります。ユーザーの悩みに寄り添い、具体的な結果を示し、信頼できる根拠を提供し、感情を揺さぶるストーリーを語る。この一連の流れを丁寧に設計することで、あなたの商品は「選ばれる商品」になります。

売れる商品ページは偶然生まれるものではありません。お客様と実際に対面して説明しているかのように、心理を深く理解し、戦略的に設計された結果なのです。

もしあなたが楽天市場やYahoo!ショッピングで売上を伸ばしたいと考えているなら、まずは自社の商品ページを見直してみてください。この記事で紹介した8つの要素が全て揃っているか、それぞれが効果的に機能しているか。改善の余地は必ずあるはずです。

※画像は全て弊社制作実績です。

株式会社インクワイアリーでは、ECモールの商品ページ制作を多数手がけてきました。

商品LP設計からデザイン、改善提案まで、トータルでサポートしています。

もっと売れる商品ページを作りたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

後藤 淳

2010年からWeb制作会社・EC事業会社、東京・福岡計5社に従事。これまでにWebデザイナー・コーダー・ディレクターとして幅広い業種を経験。EC事業会社ではWebデザイナー以外にショップ運営、販促企画立案等を担当。2015年にWeb制作・デザイン事務所「INQUIRY」を立ち上げ独立。2020年11月に法人化、株式会社インクワイアリーを設立、代表取締役に就任。